Bergsteigen ohne Seil verursacht ein Massensterben

„Wenn du nicht mit dem Seil umgehen kannst, wähle eine Tour, bei der du kein Seil brauchst, oder lass Dich ausbilden und/oder von einem Profi führen!“ (Statement SBV, August 2025)

MONTAGNE — Par Julien Wicky

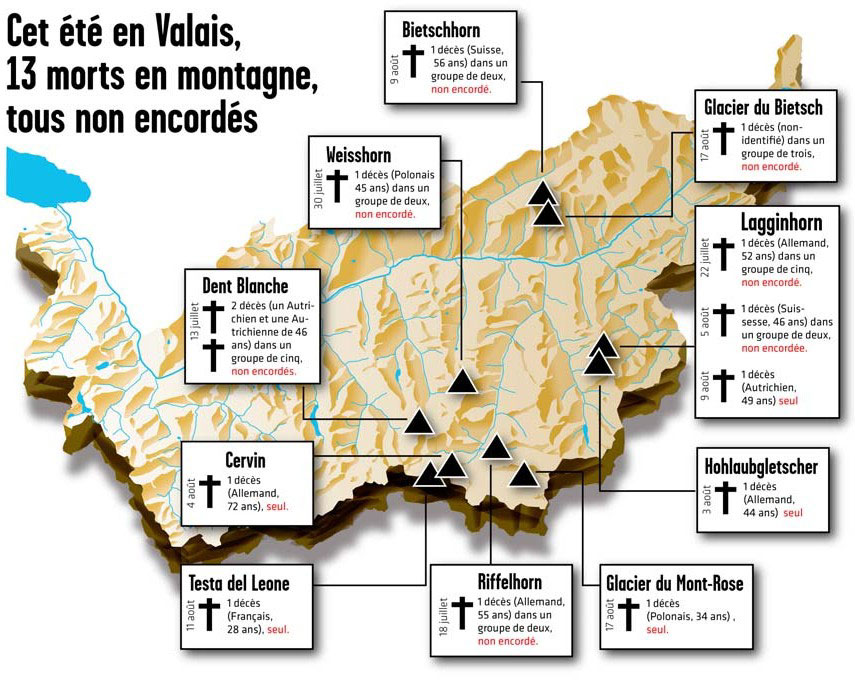

Dreizehn Alpinisten sind diesen Sommer in den Walliser Alpen ums Leben gekommen. Ein gemeinsamer Nenner verbindet sie: Keiner stieg in einer vollständigen Seilschaft auf. Diese Tendenz beunruhigt die Fachleute.

Es ist eine beunruhigende Serie, die die Berge trifft. Seit dem 13. Juli und dem Absturz von zwei österreichischen Alpinisten an der Dent Blanche sind in der Hochgebirgsregion der Walliser Alpen dreizehn Tote zu beklagen. Dreizehn Opfer, davon elf aus dem Ausland, mit einer auffälligen Gemeinsamkeit: Sechs waren allein unterwegs, die anderen sieben starben in nicht angeseilten Gruppen. Bis heute ist kein Vorfall bekannt, an dem eine vollständige Seilschaft beteiligt war.

Unter den Bergführern sorgt diese Entwicklung seit einigen Jahren für Besorgnis. Beat Burgener, Bergführer in Saas-Grund, berichtete uns bereits vor einigen Wochen von einer Serie von Unfällen am fälschlich als leicht geltenden Lagginhorn: „An einem Tag mit stabilem Schönwetter ist es mir passiert, dass ich 50 bis 60 allein Gehende getroffen habe.“

Unter den Bergführern sorgt diese Entwicklung seit einigen Jahren für Besorgnis. Beat Burgener, Bergführer in Saas-Grund, berichtete uns bereits vor einigen Wochen von einer Serie von Unfällen am fälschlich als leicht geltenden Lagginhorn: „An einem Tag mit stabilem Schönwetter ist es mir passiert, dass ich 50 bis 60 allein Gehende getroffen habe.“

Das Seil: Sicherheit oder Falle

Schon 2016 wiesen wir auf diese sich abzeichnende Tendenz hin, nachdem Bruno Hasler, Ausbildungsleiter beim Schweizer Alpen-Club, einen deutlichen Anstieg der Unfälle mit Alleingehenden oder Nichtangeseilten zwischen 2006 und 2015 aufgezeigt hatte. Nach den in den letzten Jahren von der Kantonspolizei erfassten Unfällen zu urteilen, hat sich dieser Trend beschleunigt.

Alain Melly, von 2012 bis 2017 Leiter der Ausbildung der Bergprofis im Wallis, stellt das gleiche besorgniserregende Phänomen fest. Am Telefon in Graubünden erreicht – konkret beim Abstieg vom Piz Morteratsch –, braucht er nicht weit auszuholen, um eine anschauliche Beschreibung zu liefern: „Erst heute Morgen befand sich eine Gruppe in einer vereisten Flanke, deren Seilführung wirklich problematisch war. Im Falle eines Sturzes wären alle mitgerissen worden. Manchmal will man einfach nicht hinschauen.“

„Das eigentliche Problem ist, dass wir die Berge konsumieren wollen, indem wir die Etappen überspringen.“

ALAIN MELLY

Bergführer und ehemaliger Verantwortlicher der Ausbildung der Bergführer im Wallis

Diese Analyse teilt auch der Rechtsanwalt und erfahrene Bergsteiger Walter Maffioletti. Er hat soeben, als Anwalt der Notfall-Hotline des Schweizer Bergführerverbandes, einen Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. „Die Dinge unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um einen professionellen Rahmen – zwischen Führer und Kunde – oder um einen privaten handelt. Im ersten Fall wird der geschulte Profi den Einsatz des Seils fallweise nach einer Reihe von Parametern beurteilen. Im privaten Rahmen hingegen kann man, wenn man das Seil nicht korrekt zu verwenden weiß, die gesamte Gruppe einer tödlichen Gefahr aussetzen.“ Er präzisiert, dass manche Amateuralpinisten zu leichtfertig auf das Seil verzichten – oft aus falschen Gründen, etwa wegen der Illusion eines leicht erreichbaren Gipfels. Das geschieht anstatt sich fortzubilden oder sich führen zu lassen.

Verbreiteter bei den Deutschen

Anjan Truffer, Bergführer und Chef der Rettung in Zermatt, sagte Anfang August in unseren Spalten: „Es ist bekannt, dass einige deutsche Alpenvereine das Anseilen nicht empfehlen.“ Das zeigt sich leider auch in den diesjährigen Statistiken: Die Mehrheit der Opfer stammt aus Deutschland, Österreich oder Polen. In diesen Ländern gilt, dass fehlerhafter Seilgebrauch zu mehr Opfern führe und es bisweilen besser sei, darauf zu verzichten.

In der Schweiz ist der Gebrauch des Kurzseils – eine Technik, die es dem Führer ermöglicht, seinen Kunden auf kurze Distanz zu halten, insbesondere bei Grattouren – tief verankert und wird seit Generationen gelehrt. Für Alain Melly ist die Frage der Nationalität und der Gepflogenheiten in anderen Ländern jedoch zweitrangig: „Das eigentliche Problem ist, dass wir die Berge konsumieren wollen, indem wir die Etappen überspringen. Nicht jeder kann sich einen Bergführer leisten, aber es gibt andere Wege der Ausbildung mit einem vielfältigen Kursangebot. Doch man nimmt sich die Zeit nicht mehr.“

Die Berge verändern sich zu schnell

Hinzu kommt eine weitere Realität: die äußerst schnelle Veränderung der Berge infolge des Klimawandels und seiner Temperaturschwankungen. „In dieser Konsumlogik informieren sich die Leute in sozialen Netzwerken über die Bedingungen. Das Problem ist, dass die Realität von vor vier Tagen auf manchen Gipfeln heute schon nicht mehr gilt“, erklärt Alain Melly. Und er präzisiert: „Vor zehn Tagen noch von Schnee bedeckte Gletscher, der Spalten verdeckte, sind heute zu Eishängen geworden, auf denen ein hohes Absturzrisiko besteht. Langfristig ist es noch schlimmer: Ich war seit 2019 nicht mehr auf dem Gipfel, auf dem ich jetzt stehe. Es ist ganz simpel: Ich habe nichts wiedererkannt.“

„Wenn die Techniken nicht beherrscht werden, wird dringend empfohlen, sich von einer Fachperson begleiten zu lassen oder darauf zu verzichten.“

PASCAL GASPOZ

Leiter der Berggruppe bei der Kantonspolizei

Klar gesagt: Der Mangel an Kompetenzen in Verbindung mit einem Umfeld, das sich zu schnell verändert, ist ein explosiver Cocktail. 2022, bereits mit einer ähnlichen schwarzen Serie konfrontiert, rief die Walliser Kantonspolizei zu einem angemessenen Seilgebrauch auf – sowohl beim Auf- als auch beim Abstieg. Der Leiter der Berggruppe, Pascal Gaspoz, kann diese Botschaft nur bekräftigen, auch wenn die Ansprache ausländischer Zielgruppen schwierig ist: „Wenn die Techniken nicht beherrscht werden, wird dringend empfohlen, sich von einer Fachperson begleiten zu lassen oder zu verzichten.“

So schwer es auch zu vermitteln ist, der Hinweis ist notwendig, denn es wäre moralisch und ethisch verfehlt, es dabei zu belassen, dass unerfahrene Alpinisten sich aus Unkenntnis bewusst in extreme Gefahr begeben, indem sie aufs Anseilen verzichten. Walter Maffioletti erinnert zudem daran, dass das Seil ein wesentliches Symbol für Verbundenheit und Teilhabe ist – die Essenz des Alpinismus. Ein Symbol, das René Desmaison als „Lebensfaden, gespannt zwischen Angst und Vertrauen“ beschrieb – den Kern des Seilschaftsgeistes.