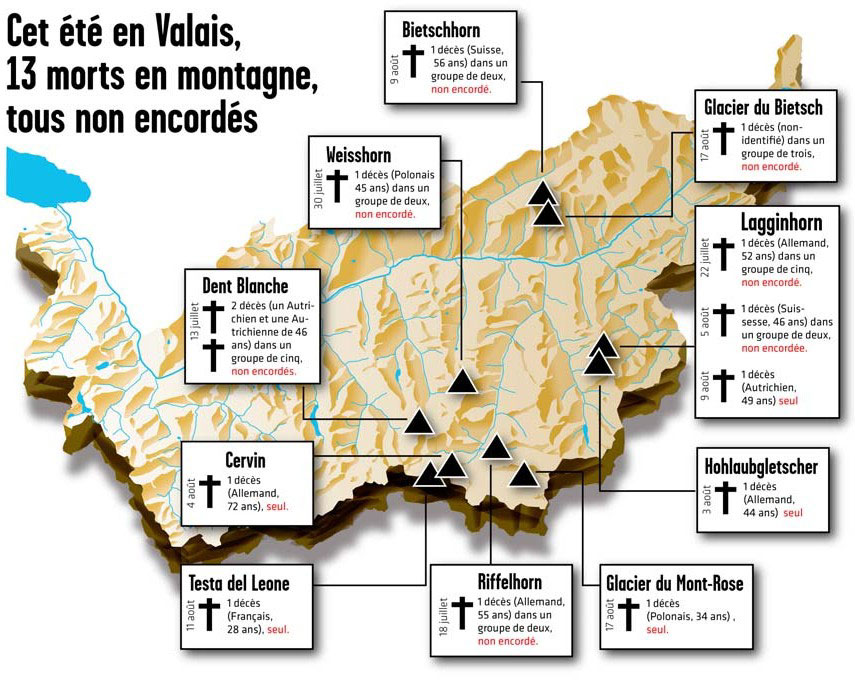

L’Alpinisme sans corde cause une hécatombe

« Si tu ne sais pas manier la corde, choisis une course qui n’en nécessite pas, ou forme-toi et/ou fais-toi encadrer par un professionnel ! » (Statement ASGM, août 2025)

MONTAGNE — Par Julien Wicky

Treize alpinistes ont trouvé la mort cet été dans les Alpes valaisannes. Un point commun les relie : aucun ne progressait au sein d’une cordée complète. Une tendance qui inquiète les professionnels.

C’est une série inquiétante qui frappe la montagne. Depuis le 13 juillet dernier et la chute de deux alpinistes autrichiens à la Dent Blanche, treize morts sont à déplorer en haute montagne dans les Alpes valaisannes. Treize victimes, dont onze étrangères, avec un point commun troublant : six progressaient seules, les sept autres sont décédées au sein de groupes non encordés. À ce jour, aucun incident n’implique une cordée complète.

Chez les guides de montagne, cette situation préoccupe depuis plusieurs années. Guide à Saas-Grund, Beat Burgener nous le confiait déjà il y a quelques semaines, lors d’une série d’accidents sur le sommet faussement réputé facile du Lagginhorn : « Une journée de grand beau temps, il m’est arrivé de croiser 50 à 60 personnes évoluant seules. »

La corde, sécurité ou piège

En 2016 déjà, nous faisions écho de cette tendance qui se dessinait, à la suite du travail de Bruno Hasler, responsable de la formation au Club alpin suisse, qui avait mis en évidence une nette augmentation des accidents impliquant des personnes seules ou non encordées entre 2006 et 2015. À en juger par les accidents répertoriés par la police cantonale ces dernières années, la tendance s’est accélérée.

Guide et chef technique de la formation des professionnels de la montagne en Valais de 2012 à 2017, Alain Melly constate lui aussi ce phénomène préoccupant. Joint par téléphone dans les Grisons, plus précisément à la descente du Piz Morteratsch, il n’a pas besoin d’aller bien loin pour livrer une description parlante : « Pas plus tard que ce matin, il y avait un groupe dans une pente glacée dont le maniement de la corde était vraiment problématique. En cas de chute, tous auraient été entraînés. Parfois, on préfère ne pas regarder. »

« Le vrai problème, c’est qu’on veut consommer la montagne en brûlant les étapes. »

ALAIN MELLY

GUIDE ET ANCIEN RESPONSABLE DE LA FORMATION DES GUIDES EN VALAIS

Cette analyse, l’avocat et montagnard chevronné Walter Maffioletti la partage. Il vient d’ailleurs, en tant qu’avocat de la hotline d’urgence de l’Association suisse des guides de montagne, de publier un article à ce sujet. « Les choses sont différentes selon qu’il s’agit d’un cadre professionnel – entre guide et client – ou d’un cadre privé. Dans le premier cas, le professionnel entraîné évaluera l’usage de la corde au cas par cas, selon toute une série de paramètres. En revanche, dans le cadre privé, si l’on ne sait pas utiliser correctement la corde, on peut exposer tout le groupe à un danger mortel. » Et de préciser que certains alpinistes amateurs renoncent parfois à l’usage de la corde trop facilement, souvent pour de mauvaises raisons, comme l’illusion d’un sommet facile d’accès. Cela au lieu de se former ou de se faire encadrer.

Plus répandu chez les Allemands

Chef des sauveteurs à Zermatt, le guide Anjan Truffer le disait dans nos colonnes début août : « On sait que certains clubs alpins allemands ne recommandent pas l’encordement. » Et cela se vérifie malheureusement cet été dans les statistiques, puisque la majorité des victimes proviennent d’Allemagne, d’Autriche ou de Pologne. Dans ces pays, on considère que le mauvais usage de la corde provoque davantage de victimes et qu’il vaut parfois mieux y renoncer.

En Suisse, l’usage de la corde courte – cette technique qui permet au guide de garder son client à faible distance, notamment lors des courses d’arêtes – est inscrit dans les gènes et enseigné depuis des générations. Mais pour Alain Melly, la question de la nationalité et des habitudes dans d’autres pays passe au second plan : « Le vrai problème, c’est qu’on veut consommer la montagne en brûlant les étapes. Tout le monde n’a pas les moyens d’engager un guide de montagne, mais il existe d’autres manières de se former, avec une offre variée de cours. Or, on ne prend plus le temps. »

La montagne change trop vite

À cette réalité s’en ajoute une autre : le changement extrêmement rapide de la montagne, sous l’effet du dérèglement climatique et de ses écarts de températures. « Dans cette optique de consommation, les gens vont se renseigner sur les réseaux sociaux à propos des conditions. Or le problème, c’est que la réalité d’il y a quatre jours, sur certains sommets, n’est déjà plus valable aujourd’hui », relève Alain Melly. Et de préciser : « Il y a dix jours, des glaciers encore recouverts de neige masquant des crevasses sont aujourd’hui devenus des pentes de glace, où le risque de chute est élevé. À plus long terme, c’est encore pire : je n’étais pas revenu sur le sommet où je me trouve depuis 2019. C’est bien simple : je n’ai rien reconnu. »

« Si les techniques ne sont pas maîtrisées, il est vivement recommandé de se faire accompagner par un professionnel ou de renoncer. »

PASCAL GASPOZ

RESPONSABLE DU GROUPE MONTAGNE À LA POLICE CANTONALE

Dit clairement, le manque de compétences, associé à un environnement qui change trop vite, constitue un cocktail explosif. En 2022, déjà confrontée à une série noire similaire, la police cantonale valaisanne lançait un appel à un usage approprié de la corde, tant à la montée qu’à la descente. Contacté, le responsable du groupe montagne, Pascal Gaspoz, ne peut que réitérer ce message, même si atteindre les publics étrangers s’avère compliqué : « Si les techniques ne sont pas maîtrisées, il est vivement recommandé de se faire accompagner par un professionnel ou de renoncer. »

Même difficile à faire passer, le rappel est nécessaire, car ce serait contraire à la morale et à l’éthique de se contenter que des alpinistes non expérimentés se mettent délibérément en extrême danger en renonçant à s’encorder par méconnaissance. Walter Maffioletti rappelle au passage que la corde est un symbole essentiel de lien et de partage, l’essence même de l’alpinisme. Un symbole que René Desmaison décrivait comme un « fil de vie, tendu entre la peur et la confiance », soit le cœur de l’esprit de cordée.